被恐嚇報警有用嗎?律師教你正確處理方式!

當您遭受恐嚇威脅時,心中可能會浮現一個重要疑問:被恐嚇報警有用嗎?答案是肯定的!報警絕對是處理恐嚇事件最有效的第一步。警方接獲報案後,會立即啟動保護機制,確保您的人身安全。更重要的是,每一次報警都會建立正式記錄,成為日後法律程序中的有力證據。

法律 Follow Me 法務團隊

2025-10-27 更新

雷皓明 律師

內容認證

1. 什麼是恐嚇罪?了解法律定義與構成要件

恐嚇罪在台灣法律中有明確的定義和構成要件,這些知識能幫助您判斷自己是否受到不法侵害。當您遭受威脅時,正確理解法律條文能讓您更好地保護自己的權益。

許多人以為只要被他人威脅就構成恐嚇罪,但實際上法律有嚴格的認定標準。

(一)法律條文的具體內容

根據刑法第305條的明確規定�:「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人,致生危害於安全者,處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

這個法條包含了幾個重要元素。首先,威脅的內容必須涉及特定範圍;其次,這個威脅必須讓受害人感到安全受到危害。

法律條文中提到的「加害」範圍相當廣泛,包括:

- 生命威脅:如「我要殺了你」等直接威脅生命安全的話語

- 身體傷害:威脅要打傷或傷害對方身體

- 自由限制:威脅要綁架或限制對方行動自由

- 名譽損害:威脅要散布不實消息損害名譽

- 財產損失:威脅要破壞或搶奪對方財物

(二)成立恐嚇罪的關鍵要素

當您遭受威脅時,需要符合以下四個要件才能構成恐嚇罪:

- 不法威脅行為:行為人必須以不當手段對他人進行威脅

- 心理恐懼效果:威脅內容必須使受害人心生畏懼

- 特定威脅範圍:威脅必須涉及生命、身體、自由、名譽或財產

- 明確威脅對象:必須針對特定人進行恐嚇,且對方確實收到威脅

這些要件缺一不可。如果威脅內容不夠具體,或者受害人沒有真正感到恐懼,就可能不構成恐嚇罪。

(三)日常生活中的威脅行為模式

在現實生活中,遭受威脅的情況有很多種形式。如下:

- 言語威脅是最常見的形式。包括當面威脅、電話威脅或透過第三人傳達威脅訊息。這類威脅通常直接且明確,容易被認定。

- 文字威脅在數位時代越來越普遍。透過簡訊、社群媒體、電子郵件或書面信件進行威脅。這類威脅的優點是容易保存證據。

- 肢體威脅包括做出威脅手勢、展示武器或進行恐嚇性動作。雖然沒有言語,但同樣能讓人感到恐懼。

有些威脅行為比較隱晦,例如:

- 在受害人面前故意展示刀具或其他危險物品

- 跟蹤或監視受害人的日常活動

- 破壞受害人的物品作為警告

- 透過暗示性語言表達威脅意圖

無論威脅形式如何,關鍵在於是否讓受害人感到安全受到威脅。當您面臨這些情況時,記錄相關證據並尋求法律協助是最明智的選擇。

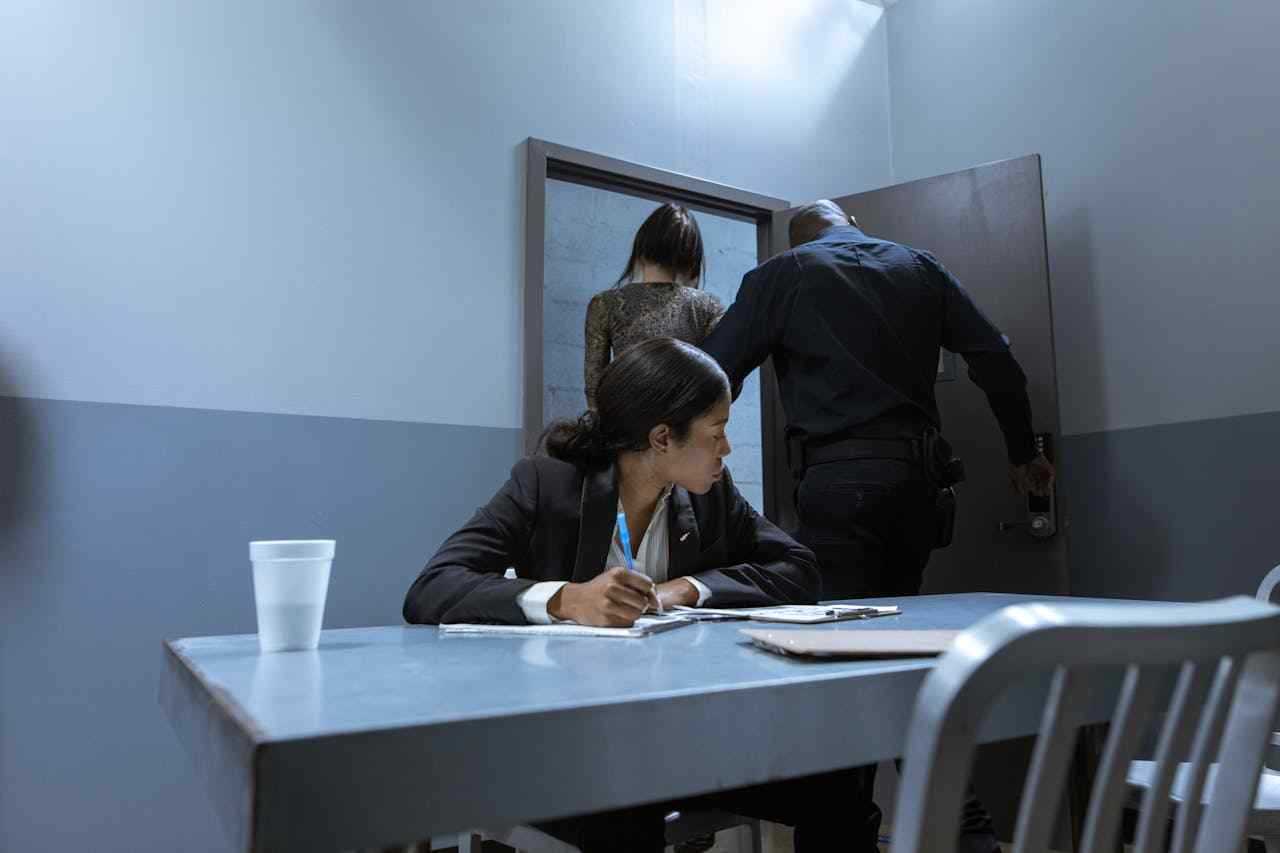

2. 被恐嚇報警有用嗎?報警流程與注意事項

報警不僅是法律賦予您的權利,更是保護自身安全的重要手段。許多人在遭受恐嚇時會猶豫是否要報警,擔心警方不會重視或處理效果不佳。事實上,報警是您應該採取的第一步行動。

(一)報警的法律效力與重要性

恐嚇罪在法律上屬於公訴罪,這代表什麼意思呢?簡單來說,即使您不主動提告,檢察官只要掌握足夠證據,也會主動進行偵辦。這個特性讓報警變得更加有意義。

報警的重要性體現在幾個層面:

- 建立正式記錄:警方會詳細記錄案件經過,形成官方文件

- 啟動司法程序:報案後會自動進入司法偵查流程

- 保護人身安全:警方會評估威脅程度並提供必要保護

- 約束加害人:正式報案能有效嚇阻對方繼續恐嚇行為

許多人擔心報警後沒有實質幫助,但實際上警方對恐嚇案件都會認真處理。因為恐嚇行為往往是其他更嚴重犯罪的前兆,及早介入能有效防止事態惡化。

(二)如何正確向警方報案

報案前�的準備工作:

- 整理所有相關證據,包括錄音、錄影、訊息截圖等

- 詳細記錄恐嚇事件的時間、地點、經過

- 準備身分證件和相關文件

- 如有目擊者,記下聯絡方式

到達警局後,您應該清楚陳述事件經過,保持冷靜,按照時間順序說明整個事件。警方會詳細記錄您的陳述,並收集您提供的證據。

在陳述過程中,要特別注意以下重點:

- 具體描述恐嚇的內容和方式

- 說明恐嚇行為對您造成的影響

- 提供加害人的相關資訊

- 如實回答警方的詢問

(三)報警後的處理流程

警方接獲報案後,會立即展開初步調查工作:

- 受理報案:記錄案件基本資料和您的陳述

- 蒐集證據:檢視您提供的證據並進行初步分析

- 調查取證:可能會傳喚相關人員或進行現場勘查

- 移送檢察署:將完整案件資料送交檢察官偵辦

檢察官收到案件後,會進一步調查並決定是否起訴。在這個過程中,您可能需要配合提供更多資訊或出庭作證。

整個流程需要一定的時間,但這不代表案件被忽視。耐心等待是必要的,同時您也要持續關注案件進度。如果有新的恐嚇行為發生,應該立即向警方補充報告。

參考法條與資料

- 刑法 第305條

※網站聲明:

- 著作權由「喆律法律事務所」所有,非經正式書面授權,不得任意使用。

- 文章資料內容僅供參考,不宜直接引用為主張或訴訟用途,具體個案仍請洽詢專業律師。

- 法令具時效性,文章內容及所引用資料,請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

雷皓明 律師

喆律法律事務所 主持律師

內容認證