警察會監聽LINE嗎?律師解析警察會如何蒐證!

在許多刑事案件或社會新聞中,我們常聽到「警方監聽對話」、「被監控通訊」等說法。這導致許多人擔心LINE、WeChat、Messenger等通訊軟體的私密對話可能遭到政府或第三方窺視。本文將由專業律師角度,深入解析警察在什麼情況下可以合法監控通訊,以及監聽的法律限制和程序。

法律 Follow Me 法務團隊

2025-08-08 更新

雷皓明 律師

內容認證

1. 警察監聽LINE的法律依據

當涉及監聽LINE等即時通訊軟體時,台灣的執法機關必須依循特定法律框架,這些法規為保障公民隱私權設下了重要界線。我國憲法第12條明確規範「人民有秘密通訊之自由」,這是保障個人生活私密領域免於他人侵擾的基本權利。

警察的法律監控權力並非無限,而是受到嚴格規範。在實務上,執法單位必須遵循法定程序,才能合法地監聽民眾的通訊內容,包括LINE等即時通訊軟體的對話紀錄。

(一)通訊保障及監察法的規定

通訊保障及監察法(簡稱通保法)是規範警方監聽行為的主要法律依據。該法明確區分了「現時或未來發生」與「過去已結束」的通訊內容:

- 現時或未來發生的通訊:受通保法保障,需取得通訊監察書

- 過去已結束的通訊內容:非秘密通訊自由保護客體,依刑事訴訟法調取

通保法設立的目的是在維護國家安全與社會秩序的同時,確保警察權力不會過度侵害人民的隱私權。

(二)警方取得監聽許可的條件

警方若要監聽民眾的LINE對話,必須符合以下嚴格條件:

- 向法院聲請核發「通訊監察書」

- 提出合理懷疑犯罪的具體事證

- 證明監聽為偵查犯罪的必要手段

- 經法官審查批准後才能執行

這種「法官保留原則」是防止執法機關濫用監聽權力的重要機制,確保每一次監聽行為都受到司法的嚴格審查。

(三)適用監聽的犯罪類型

並非所有犯罪都能適用通訊監察。依法只有特定重大犯罪才能申請監聽,主要包括:

一般輕微犯罪不適用監聽措施,這是法律對法律監控權力的重要限制,避免過度侵害人民的通訊自由。

2. 警察如何進�行數位通訊監控

數位通訊監控已成為現代警方辦案的重要工具,但其執行方式與法律限制值得深入探討。隨著智慧型手機普及,民眾日常溝通從傳統電話轉移至LINE、Messenger等即時通訊軟體,警方的監控技術也必須與時俱進。然而,數位通訊監控與傳統電話監聽有本質上的差異,不僅技術門檻更高,法律規範也更為嚴格。

在台灣,警方進行網路監控必須遵循嚴格的法律程序,包括取得法院核發的監聽票。這些規定旨在平衡犯罪偵查需求與公民隱私權保障,確保執法機關不會濫用監控權力。以下將詳細說明警方如何在法律框架內進行數位通訊監控。

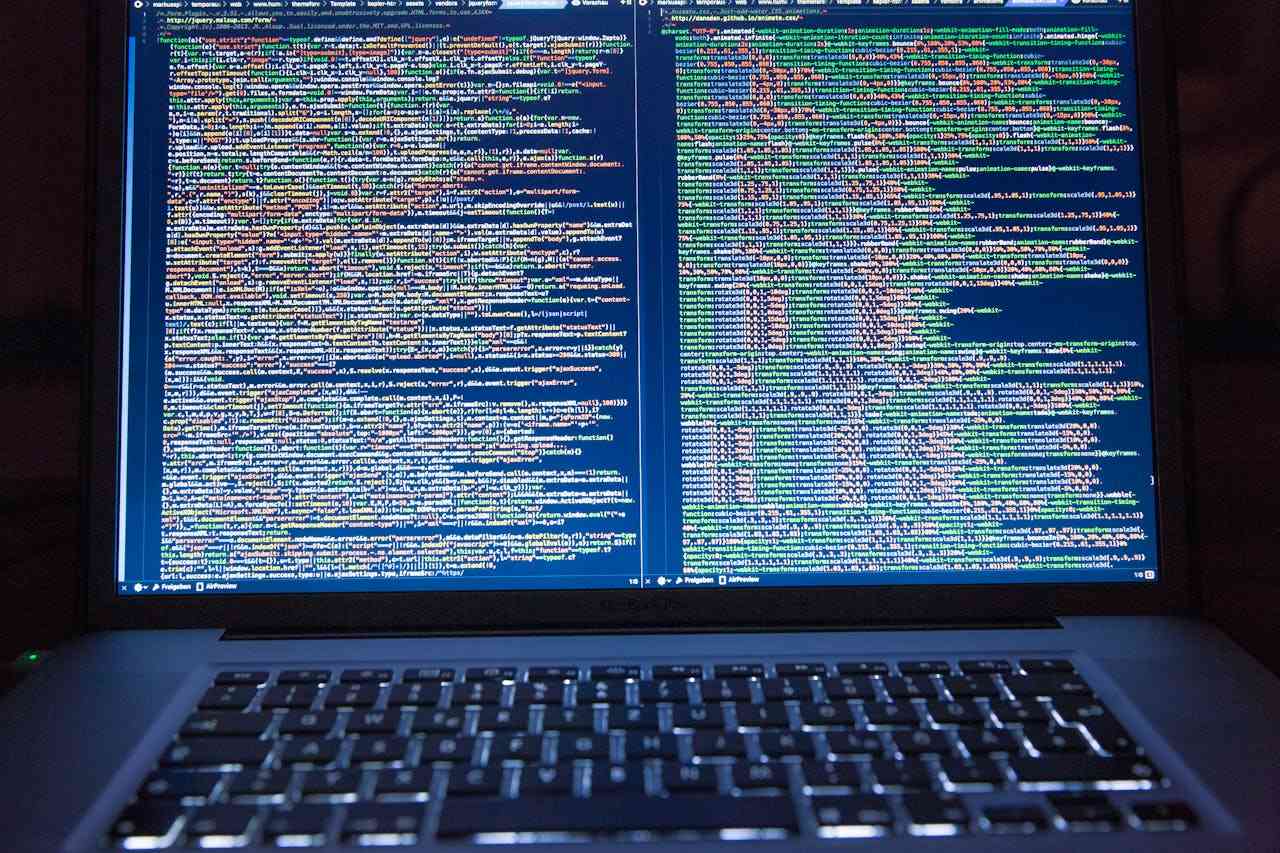

(一)LINE等即時通訊軟體的監控方式

與傳統電話不同,LINE等即時通訊軟體採用「端對端加密」(End-to-End Encryption)技術,使得直接監聽變得極為困難。當使用者發送訊息時,內容會經過加密處理,即使是軟體開發公司也無法解讀訊息內容。

由於技術限制,警方無法像傳統電話監聽那樣直接獲取通訊內容。相反,他們通常會採取以下方式:

- 向通訊軟體公司提出資料調閱請求

- 取得法院搜索票後進行手機設備的實體檢查

- 在特定情況下,可能會使用特殊軟體監控目標人物的手機活動

根據LINE公司的透明度報告,警方必須持有合法的搜索票才能調取用戶資料,且LINE公司對於資料調閱有嚴格的審核程序。

(二)警方可以取得哪些通訊資料

在合法程序下,警方可以向通訊軟體公司調取的資料主要包括:

- 用戶註冊資訊(如電話號碼、電子郵件)

- 登入紀錄(時間、IP位址)

- 好友列表等基本資料

- 通訊元數據(通訊時間、頻率等)

值得注意的是,由於加密技術��的保護,警方通常無法直接獲取加密的通訊內容。這與傳統電話監聽能夠直接聽取通話內容有顯著不同。

(三)監聽執行的時間限制與程序

警方進行網路監控必須遵循嚴格的時間限制和法定程序。依據通訊保障及監察法,警方必須先取得檢察官同意,再向法院聲請核發監聽票。監聽票必須明確記載監聽對象、監聽理由、監聽期限等資訊。

監聽執行過程中,警方必須定期向法院報告監聽進度和必要性。若監聽目的已達成或無繼續監聽必要,應立即停止監聽活動。

監聽期限與延長申請

依法,通訊監察的期限不得超過30日。若有繼續監聽必要,警方必須在期限屆滿前向法院提出延長申請,每次延長不得超過30日。特殊案件最長可延長至一年,但須經嚴格審查。

(四)非法監聽的法律責任

若警方未經法院許可就進行監聽,或超出許可範圍進行監聽,將面臨嚴重後果:

- 所獲得的證據在法庭上不具證據能力

- 執行監聽的人員可能面臨最高三年有期徒刑

- 被監聽者可提起民事訴訟要求賠償

這些法律規定和技術限制共同構成了對公民通訊隱私的多重保障,確保執法機關在打擊犯罪的同時,也尊重公民的基本權利。

參考法條與資料

- 憲法 第12條

※網站聲明:

- 著作權由「喆律法律事務所」所有,非經正式書面授權,不得任意使用。

- 文章資料內容僅供參考,不宜直接引用為主張或訴訟用途,具體個案仍請洽詢專業律師。

- 法令具時效性,文章內容及所引用資料,請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

雷皓明 律師

喆律法律事務所 主持律師

內容認證